올봄엔, 이것만 예약해도 성공!

즉시할인 최대5만원 ~5/31까지

얼리버드 초특가

즉시할인 최대50만원 ~5/31까지

#즉시할인 최대10만원

~5/31까지

최대20만원 특전 + 단체예약할인

7080 낭만콘서트까지

취항 전노선 파격특가운임

#등산난이도별 상품추천

#발마사지특전

4,5,6월 단 11회

그리스 아시아나 직항

#$60상당 스페셜특전

#10만원 상당의 현지선물 제공

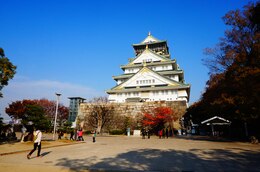

#대마도 #큐슈 #시모노세키 #오사카

#부산출발

#100HKD다이닝 바우처제공

#나이트버스투어 특가판매

#세계의중심 #판매베스트

2024.05.24 ~ 06.15

모두투어 단독특가로

품격있는 해외여행을 즐기세요.

티웨이항공 자그레브

신규 취항

무조건 출발가능 연합패키지

프라이빗한 모두투어만의 단독 여행

카드사혜택 + 언제 어디서나 상담가능

#2023 한국소비자대상

#시그니처 #시그니처블랙

1,299,900원 ~

499,900원 ~

2,899,000원 ~

1,099,000원 ~

399,900원 ~

859,900원 ~

470,200원 ~

829,900원 ~

3,329,000원 ~

649,900원 ~

모든순간 두근두근

모두투어에서 만나보는 최신 정보

최근 본 상품이 아직 없으시네요

이런 지역의 상품은 어떠세요?

1

스페인

2

홍콩/마카오

3

코타키나발루

4

시드니

5

싱가포르

6

이탈리아

7

튀르키예

8

다낭

9

후쿠오카(큐슈)

10

장가계

LIVE M

✈여행준비! 💰가격비교! 😆재미보장!

모두투어의 생생한 LIVE 방송

비수기 특가를 잡아라!

홈쇼핑 판매 BEST5

고객센터

여행 상담센터 주요 서비스 안내

1번

해외여행상담

①

해외패키지

②

허니문

③

에어텔

2번

해외항공권

1번

>

누른 후 4번

해외호텔, 패스 문의

①

해외호텔

②

패스

상담시간 안내

해외/국내 여행 및 항공상담

평일 09:00 - 18:00 (토/일요일 및 공휴일 휴무)

※ 항공권은 전화상담 예약시 항공료 외 별도의 취급수수료가 발생합니다.

[항공] 시스템 결제요청 및 변경 문의

평일 09:00~17:00 (토/일요일 및 공휴일 휴무)

[항공] 환불/취소 문의

마이페이지 내 온라인 요청 상시 가능

고객센터

가까운 대리점 안내

모두투어 플러스친구

관광사업자 등록번호 1989-04(서울특별시 중구) | 영업여행업보증 15억 1천만원 | 기획여행영업보증 7억원

상담문의 1544-5252 | 팩스 02-2021-7800 | 주소 서울특별시 중구 을지로 16 백남빌딩 5층

- ※ 부득이한 사정에 의해 확정된 여행일정이 변경되는 경우 여행자의 사전 동의를 받습니다.

- ※ (주)모두투어는 항공사가 제공하는 개별 항공권 및 여행사가 제공하는 일부 여행상품에 대하여 통신판매중개자의 지위를 가지며, 해당 상품, 상품정보, 거래에 관한 의무와 책임은 판매자에게 있습니다.

- COPYRIGHT 1989-2023 MODETOUR. ALL RIGHTS RESERVED.